Alle origini dell’intolleranza: quella diffusa paura del “diverso”

Ogni volta che un barcone carico di africani che scappano dalla sofferenza dei loro paesi s’imbatte nella crudeltà del Mediterraneo spezzando delle vite umane (l’ultima volta è stata appena quattro giorni fa al largo di Catania), c’è sempre qualcuno, per quanto isolato, che grida sconsideratezze del tipo “giustizia è fatta”. E giù dibattiti a non finire, su dove stia naufragando l’umanità, su cosa è giusto o sbagliato fare, chiudere le frontiere, aprirle, cacciare o tenere chi cerca un rifugio, una nuova vita o anche solo un’altra possibilità. E le parole non bastano mai, perché le parole non hanno fine.

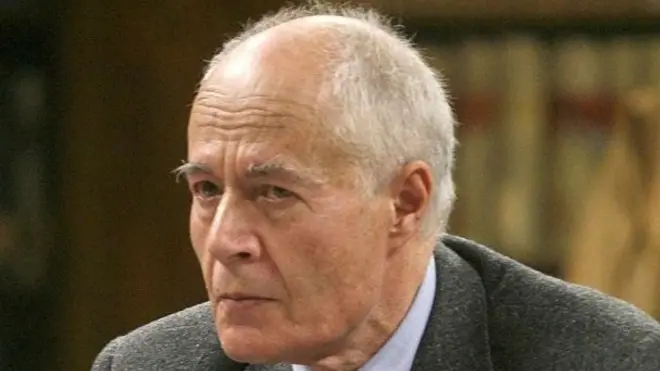

Un inizio, però, c’è a quella che possiamo chiamare l’”era dell’intolleranza”. Un incipit secolare che il professore emerito di Storia moderna alla Normale di Pisa Adriano Prosperi racconterà questo giovedí alle 19 nell’ex chiesa di San Francesco durante l’incontro “Tolleranza e intolleranza: all’origine dell’Europa moderna”.

«In realtà è un tema piuttosto ristretto dal punto di vista temporale, visto che tratterò della questione intorno ad un anno specifico che è il 1492». spiega. Prosperi mette subito i puntini sulle i: indagare le origini dell’attuale razzismo e della crescente intolleranza verso gli altri sarebbe come aprire un vaso di Pandora, con un succedersi senza fine di conseguenze e congetture. «No, parleremo di quell’anno perché è nel 1492 che è nato il primo stato in cui grazie alla Suprema Inquisizione l’antigiudaismo cristiano, forma tradizionale di intolleranza religiosa, si è trasformato per la prima volta in antisemitismo razziale dando vita cosí ad una società basata sull’esclusione del diverso».

Un seme che ha fatto crescere radici profondissime che stanno tutt’ora intaccando la nascita della cittadinanza europea. «Ci sono oggi dei canali minoritari di lotta che stanno cercando di far divenire l’Europa una realtà attraente, anche se quel di cui avremmo bisogno – ammette Prosperi - è un governo unitario e democratico e non come somma di diversi Stati». Sradicare il sentimento d’intolleranza, però, sembra una lotta contro i mulini a vento. «Quando dall’antigiudaismo cristiano si è passati a un antigiudaismo di tipo razziale, con la convinzione che fosse il sangue a essere portatore di difetti, la gamma delle intolleranze si è articolata in quattro categorie: gli ebrei, i musulmani, i selvaggi e gli eretici. A quel punto si chiese al governo di essere l’interprete univoco di un popolo compatto in grado di esprimere la sua purezza e contestualmente di escludere tutto ciò che era diverso».

Difficile trovare qualcosa di condivisibile, eppure per lo stesso Prosperi ciò fu la causa di un’inconscia reazione umana. «L’uomo è naturalmente portato ad avere paura del differente e per la prima volta in quell’anno ci fu un riconoscimento istituzionale che nella mia lectio proverò ad approfondire – continua Prosperi - sapendo che è anche uno specchio per riflettere su quanto sta succedendo oggi, con ciò che è successo con i nazionalismi tra ‘800 e ‘900 e con l’antisemitismo nazista che sembra avere molte similitudini con l’antigiudaismo del 1500».

A moderare un incontro che scivolerà tra storia, religione e sociologia, partendo dalla modernità e giungendo fino ai giorni nostri, sarà Nicola Gasbarro, docente di Antropologia culturale e Storia delle religioni all’Università degli Studi di Udine.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto